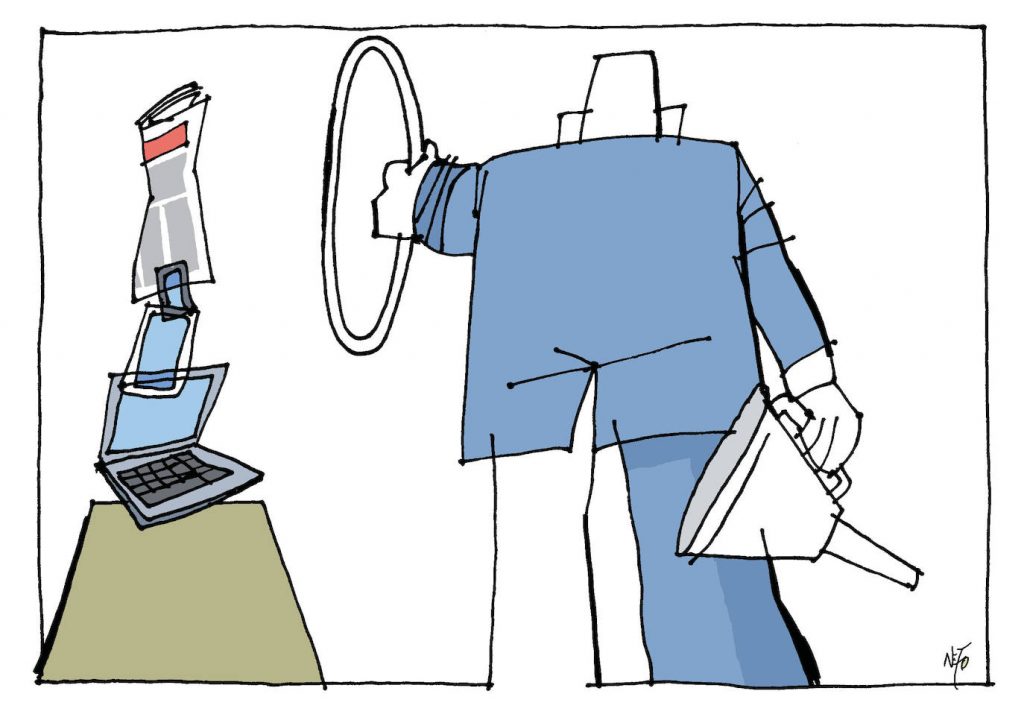

En una democracia reconocible, gobierna quien gana las elecciones, los medios de comunicación defienden el derecho a la información de los ciudadanos y la justicia garantiza el cumplimiento de las leyes. Deberes higiénicamente separados y amparados por la Constitución. En España, la petición de la Unión Europea de vigilar los ataques informativos de potencias extranjeras ha servido de argumento al Gobierno para crear una ‘comisión de la verdad’. El organismo, constituido por orden ministerial, pone a disposición del jefe del gabinete de Presidencia, Iván Redondo, y del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, todos los recursos públicos, espías incluidos, para ‘monitorizar’ a los medios de comunicación y las plataformas digitales, juzgar la veracidad de los mensajes e incluso impedir su difusión.

En una democracia reconocible, gobierna quien gana las elecciones, los medios de comunicación defienden el derecho a la información de los ciudadanos y la justicia garantiza el cumplimiento de las leyes. Deberes higiénicamente separados y amparados por la Constitución. En España, la petición de la Unión Europea de vigilar los ataques informativos de potencias extranjeras ha servido de argumento al Gobierno para crear una ‘comisión de la verdad’. El organismo, constituido por orden ministerial, pone a disposición del jefe del gabinete de Presidencia, Iván Redondo, y del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, todos los recursos públicos, espías incluidos, para ‘monitorizar’ a los medios de comunicación y las plataformas digitales, juzgar la veracidad de los mensajes e incluso impedir su difusión.

Al margen de la opinión del parlamento, los jueces y los medios de comunicación, el Ejecutivo parece arrogarse de un plumazo la licencia para investigar, la potestad de juzgar, la capacidad de actuar y la facultad de decidir sobre la verdad y la mentira. La orden es tan ambigua que ofrece el mismo derecho al Ejecutivo a defenderla como a cualquiera con dos dedos de frente a pensar que será difícil que el partido de turno en el Gobierno se resista a utilizar esta comisión en su beneficio. No es lo que pidió Bruselas ni lo que acabará con el evidente problema de las ‘fake news’ (la mentira de toda la vida), que no están en los medios de comunicación reconocidos, donde los periodistas responden ante sus lectores y los jueces de cada una de sus informaciones. Uno de los principales valores del periodismo en una democracia es precisamente desmontar las mentiras. Y muchas veces suelen llegar desde el poder o desde quien aspira a conseguirlo. Como todos las fabrican, será difícil ver a los partidos poniendo freno a las noticias falsas.

Esta ‘fake’ comisión abre una puerta a una peligrosa, silenciosa y escurridiza censura tecnológica, pero no combatirá los bulos. De eso se ocuparán los medios de comunicación, aunque al poder nunca le guste.